赤浜村の概要

1.赤浜村の所在地

御用留の舞台である赤浜村(あかはまむら)は、現在の埼玉県大里郡寄居町大字赤浜にあたります。

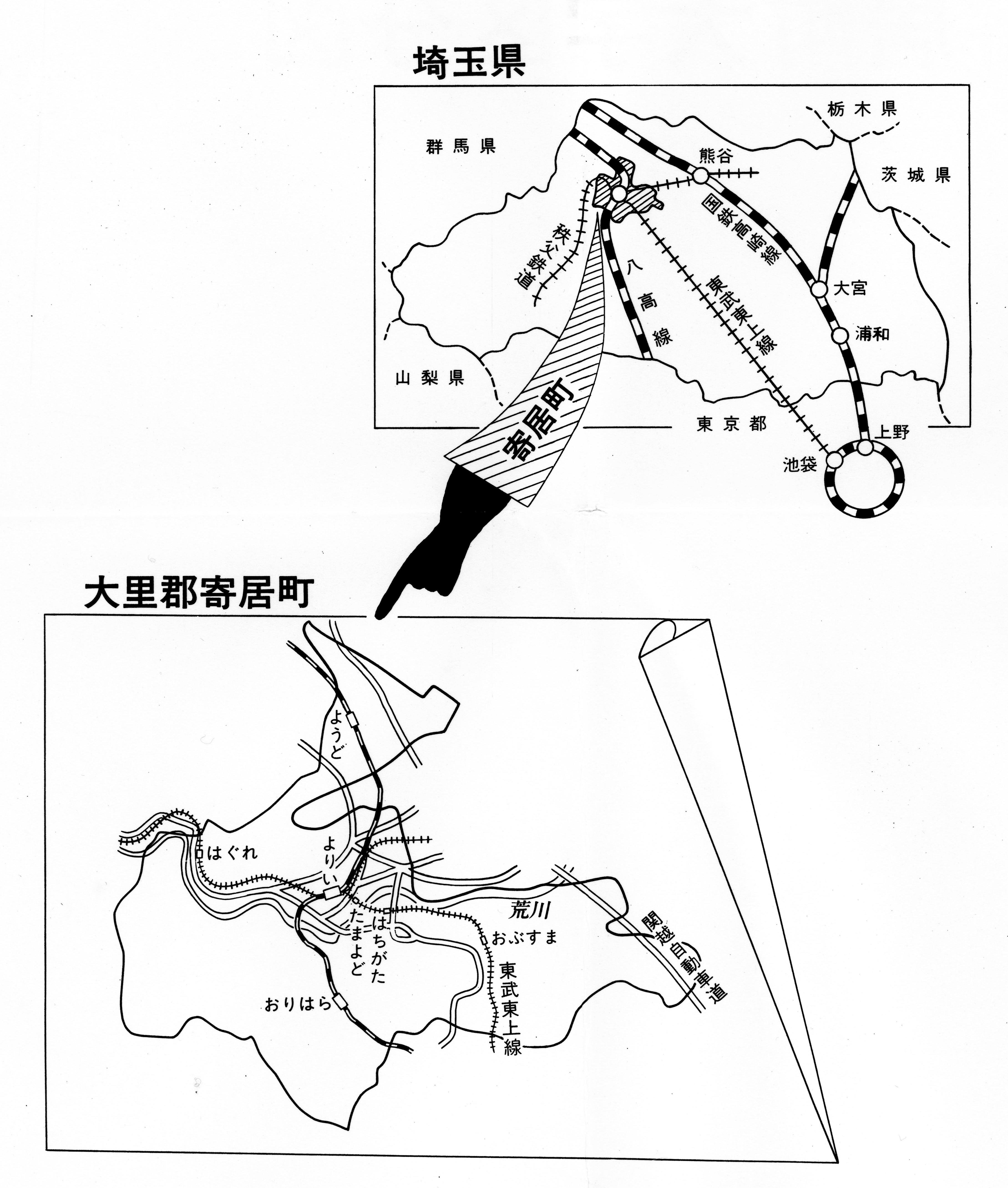

下図は『寄居町史通史編』より引用の寄居町の鳥瞰図です。埼玉県北西部に位置する大里郡(おおさとぐん)の南西端の町です。

寄居町の所在地。『寄居町史通史編』より[※1-付図]

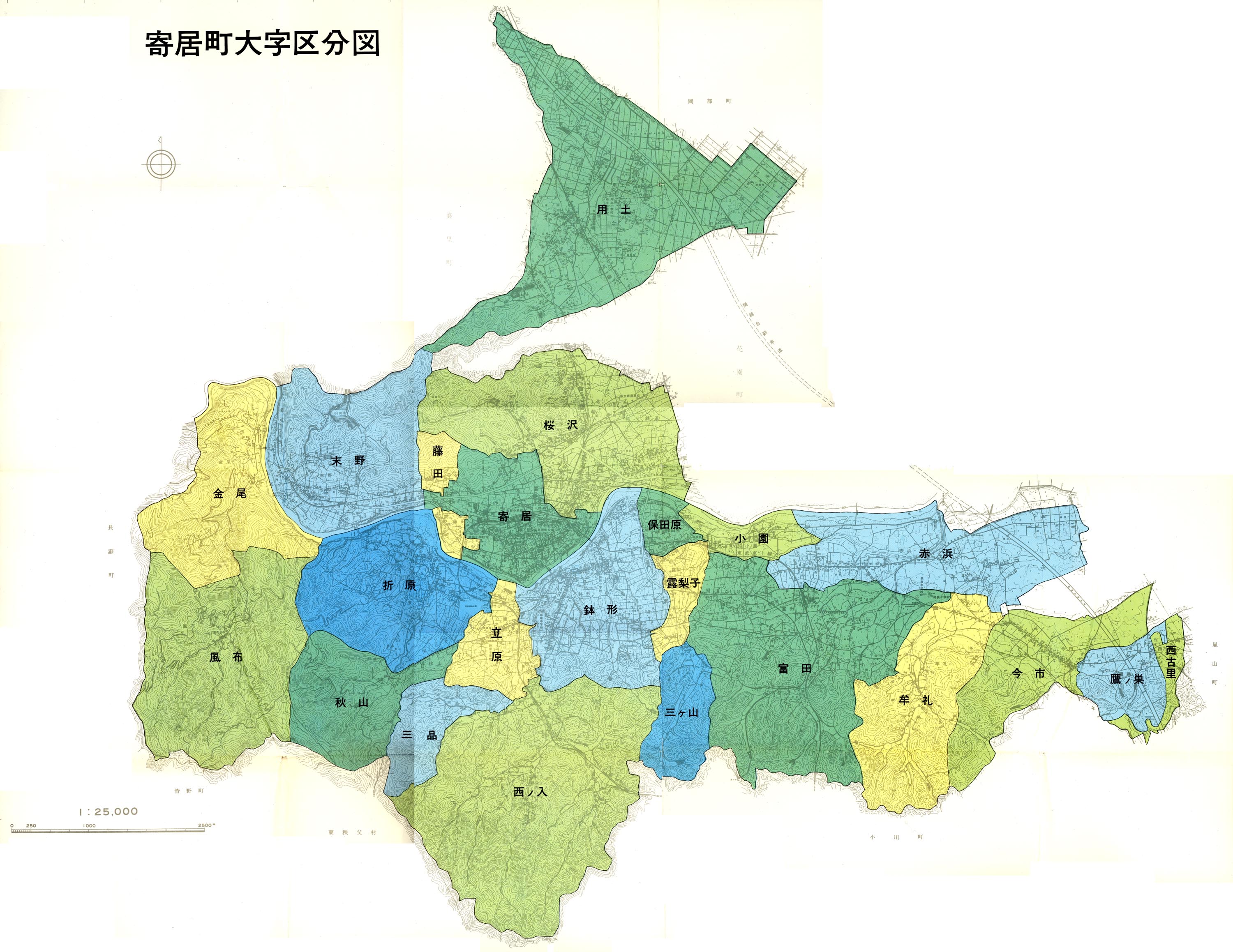

下図は同じ『寄居町史通史編』から引用の寄居町大字区分図です。

寄居町の大字区分図。『寄居町史通史編』より[※1-付図]

かつて存在した村は、現在の大字として名称・村域がほぼ残されていることが多く、寄居町も例外ではありません。上記「寄居町大字区分図」は御用留当時の村の配置を表しています。

赤浜村は東(中央右)に位置します。区分図から外れますが、御用留に頻繁に登場する小前田村(おまえだむら)は赤浜村の北(上)。東(右)に畠山村(はたけやまむら)・本田村(ほんだむら)と続きます。小前田・畠山・本田村とも現在は深谷市に属します。

2.赤浜村の歴史

『角川日本地名大辞典』(角川書店)、及び『日本歴史地名大系』(平凡社)の記述によると、戦国期に見える地名は「赤浜之原」(道祖土文書)。慶長4年(1599)2月20日、徳川家康の昌国寺への寺領寄進状で「赤浜之郷」とも称したことが知られます(昌国寺文書)。

「赤浜村」は、江戸期~明治22年の村名で、はじめは旗本水野氏の知行、正保4年(1647)幕府領、寛文元年(1661)からは旗本伊藤氏の知行。村高は、17世紀(1600年代)中頃の『武蔵田園簿(むさしでんえんぼ)』で610石余(田221石余・畑388石余)。17世紀末の『元禄郷帳(げんろくごうちょう)』656石余。19世紀中頃の『天保郷帳(てんぽうごうちょう)』681石。幕末の村高・領主をまとめた『旧高旧領取調帳(きゅうだかきゅうりょうとりしらべちょう)』によると、村高681石(幕府領661石・昌国寺領20石)、これは慶応4年御用留当時の村高・領主ととらえて間違いないと考えます。

3.赤浜村が所属する県の変遷

御用留が記された赤浜村は、明治元年に設置された岩鼻県に組み入れられてから現在まで、岩鼻県⇒大宮県⇒浦和県⇒入間県⇒熊谷県⇒埼玉県と所属が目まぐるしく変更を重ねてきました。

以下にその変遷を一覧にしました。

| 期日 | 県域 | 赤浜村の行政区 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 中世より | 武蔵国男衾郡赤浜村 | ||

|

明治元年(1868) 6月17日 |

岩鼻県 | 岩鼻県武蔵国男衾郡赤浜村 | |

|

明治2年(1869) 1月27日 |

大宮県 | 大宮県武蔵国男衾郡赤浜村 | |

|

明治2年(1869) 9月25日 |

浦和県 | 浦和県武蔵国男衾郡赤浜村 | |

|

明治4年(1871) 11月14日 |

入間県 | 入間県武蔵国男衾郡赤浜村 | ・明治4年7月、廃藩置県。当初3府302県が成立したが、同年末までに県が統廃合され、3府72県(同21年に3府43県に定着)となった |

|

明治5年(1872) 3月 |

入間県武蔵国男衾郡赤浜村 第6大区9小区 |

・明治5年3月 入間県、大小区制を設置し、県内を11大区94小区に編成する | |

|

明治6年(1873) 6月15日 |

熊谷県 |

熊谷県武蔵国男衾郡赤浜村 第6大区9小区 |

|

|

明治9年(1876) 8月21日 |

埼玉県 |

埼玉県武蔵国男衾郡赤浜村 第6大区9小区 |

|

|

明治12年(1879) 3月17日 |

埼玉県武蔵国男衾郡赤浜村 | ・明治11年(1878)に制定された郡区町村編成法の埼玉県での施行により、行政区域としての男衾郡が発足 | |

|

明治22年(1889) 4月1日 |

埼玉県男衾郡男衾村大字赤浜 | ・冨田村・牟礼村・今市村・赤浜村・西古里村・鷹巣村が男衾村に合併 | |

|

明治29年(1896) 4月1日 |

埼玉県大里郡男衾村大字赤浜 | ・大里郡・幡羅郡・榛沢郡・男衾郡の区域をもって、改めて大里郡が発足 | |

|

昭和30年(1855) 2月11日 |

埼玉県大里郡寄居町大字赤浜 | ・寄居町・用土村・折原村・鉢形村・男衾村が合併して寄居町が成立 |

4.赤浜村周辺の街道

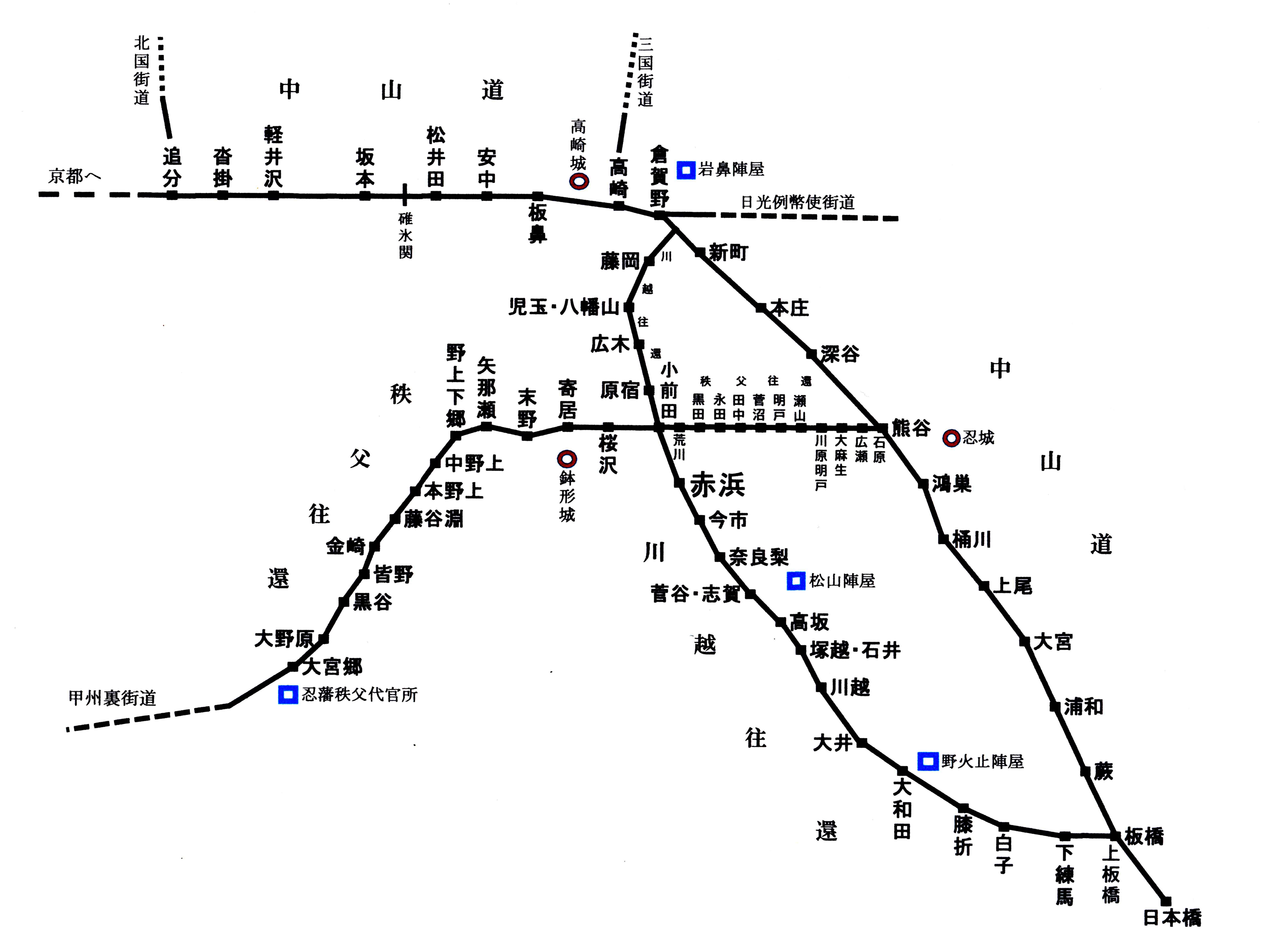

(1)周辺の街道地図

赤浜村の特長として、複数の街道につながる要衝の地であったことが挙げられます。

赤浜村は、川越往還の宿駅で、秩父往還・中山道(東山道)への宿継の中継地としての役割も果たしました。

慶応4年御用留には、高崎藩関連の御用留のうち、高崎城と川越往還大和田宿の野火止陣屋との宿継が10件記されています。

[3月5日]上板橋駅より三国通り越後長岡、長興寺まで は、中山道高崎宿から、三国街道に入り長岡長興寺までの人馬継立です。

[4月27日]村上藩、三条陣屋出立、三国通り江戸屋敷まで は、三国街道から高崎で中山道に入り江戸屋敷まで通行予定が、新町宿まで進んだところ、熊谷宿より先が継立不能となり、急きょ川越往還への宿継に切り替えた御用留です。

[6月26日]有栖川宮・青蓮院宮御用 江戸表より榛沢・秩父郡へ は、上板橋から川越往還に入り、秩父往還終点の大宮郷から秩父巡礼道を目指す先触れです。

以上は、ほんの一例で赤浜村は様々なルートへの中継点となっています。街道地図と照合しながら御用留を読むと、さらに理解が深まると思います。

関連の深い川越往還と秩父往還については、以下で詳述します。

(2)川越往還

赤浜村は中山道の脇街道である川越往還の宿駅として、江戸方面へは今市村(いまいちむら)、上州(群馬県)へは荒川を渡り(赤浜の渡し)、小前田村(おまえだむら)まで継ぎ送りしました。常備人馬は人足3人・馬2頭、助郷が必要な場合は牟礼・富田・小園や畠山の四か村に依頼した[※2-78頁]とあります。

宿駅制度が廃止される明治5年以前の慶応4年御用留には、宿継の御用留が多数記されています。以下に、江戸から上州方面へ向かっての川越往還の宿駅を並べています。上板橋から藤岡までの18宿。赤浜村は13番目の宿駅となります。なお、宿間の距離は『歴史の道調査報告書』から引用しています[※2-13~14頁][※3-11~13頁]。

| 宿駅 | 現在の地名 | 備考 |

|---|---|---|

| 上板橋(かみいたばし) | 東京都板橋区 | 中山道板橋宿で川越往還へ分岐 |

| 26町(約2.6㎞) | ||

| 下練馬(しもねりま) | 東京都練馬区北町 | |

| 1里10町(約5㎞) | ||

| 白子(しらこ) | 埼玉県和光市白子 | |

| 1里(約4㎞) | ||

| 膝折(ひざおり) | 埼玉県朝霞市膝折町 | |

| 1里半(約6㎞) | ||

| 大和田(おおわだ) | 埼玉県新座市大和田 | |

| 1里(約4㎞) | ||

| 大井(おおい) | 埼玉県ふじみ野市大井 | |

| 2里半(約10㎞) | ||

| 川越(かわごえ) | 埼玉県川越市川越 | |

| 2里半(約10㎞) | ||

|

塚越(つかごし) 石井(いしい) |

埼玉県坂戸市塚越 埼玉県坂戸市石井 |

合宿(月を上半期・下半期に分け勤めた) |

| 1里(約4㎞) | ||

| 高坂(たかさか) | 埼玉県東松山市高坂 | |

| 2里(約8㎞) | ||

|

菅谷(すがや) 志賀(しか) |

埼玉県比企郡嵐山町菅谷 埼玉県比企郡嵐山町志賀 |

合宿(月を上半期・下半期に分け勤めた) |

| 1里半(約6㎞) | ||

| 奈良梨(ならなし) | 埼玉県小川町奈良梨 | |

| 1里(約4㎞) | ||

| 今市(いまいち) | 埼玉県大里郡寄居町今市 | |

| 1里(約4㎞) | ||

| 赤浜(あかはま) | 埼玉県大里郡寄居町赤浜 | |

| 1里(約4㎞) | ||

| 小前田(おまえだ) | 埼玉県深谷市小前田 | 秩父往還の宿駅でもある |

| 半里(約2㎞) | ||

| 原宿(はらじゅく) | 埼玉県大里郡武蔵野 | |

| 2里(約8㎞) | ||

| 広木(ひろき) | 埼玉県児玉郡美里町広木 | |

| 1里(約4㎞) | ||

|

児玉(こだま) 八幡山(はちまんやま) |

埼玉県本庄市児玉町児玉 埼玉県本庄市児玉町八幡山 |

月交替(奇数月を八幡山町、偶数月を児玉が勤めた) |

| 2里(約8㎞) | ||

| 藤岡(ふじおか) | 群馬県藤岡市藤岡 | 中山道新町宿と倉賀野宿の間に川越往還との追分あり。信濃方面は倉賀野宿、江戸方面は新町宿へ |

本街道を『歴史の道調査報告書』では「上板橋~川越間」を『川越街道』、「川越~藤岡間」を『川越・児玉往還』と呼び分けていますが[※2][※3]、江戸時代には『川越往還』と総称したようで、御用留に「川越往来」と記されいるのはそれに準ずるものと思われます。

本サイトも『川越往還』の名称を採用したいと考えます。

(3)秩父往還

赤浜村から荒川を渡り上州方面へ最初の宿が小前田村です。小前田村は秩父往還の宿駅でもあり、赤浜村は川越・秩父両往還の交差点ともいえる立地でした。秩父往還についても紹介しておきます。

『歴史の道調査報告書 秩父往還』によると、秩父大宮に至る道筋や秩父郡内を経由する道筋には、大別して熊谷通り・河越通り・我野通り・南北一条道等があり、これらの道筋を総称して「秩父往還」と呼んだ[※4ー10頁]とあります。

ここで取り上げるのは「熊谷通り」で、中山道熊谷宿の北西に位置する石原村から分岐し、現在の国道140号線とほぼ重なるルートです。歴史的な特徴としては、秩父札所めぐりや、秩父三山への参詣道であり、秩父絹取引の商人達が往来した絹の道であるとともに、寛文3年(1663)に、大宮郷付近の諸村が忍藩阿部氏の所領となったため、行田の忍城と大宮郷の秩父代官所とを結ぶ忍藩役人達の往来道としての役割が幕末まで続きました[※4ー10頁]。

以下に宿駅を並べています。宿間の距離は『歴史の道調査報告書 秩父往還』から引用しています。全25駅と多いのですが、宿間の距離が短いため、1泊2日の行程で、里程は約10里でした[※4-11~13頁]。

| 宿駅 | 現在の地名 | 備考 |

|---|---|---|

| 石原(いしはら) | 埼玉県熊谷市石原 | 中山道の北西方に位置し、ここで中山道から分岐 |

| 8町(約0.8㎞) | ||

| 広瀬(ひろせ) | 埼玉県熊谷市広瀬 | |

| 20町余(約2.0㎞) | ||

| 大麻生(おおあそう) | 埼玉県熊谷市大麻生 | |

| 19町余(約1.9㎞) | ||

| 川原明戸(かわらあけと) | 埼玉県熊谷市川原明戸 | |

| 10町余(約1.0㎞) | ||

| 瀬山(せやま) | 埼玉県深谷市瀬山 | |

| 5町余(約0.5㎞) | ||

| 明戸(あけと) | 埼玉県深谷市明戸 | |

| 12町余(約1.2㎞) | ||

| 菅沼(すがぬま) | 埼玉県深谷市菅沼 | |

| 12町余(約1.2㎞) | ||

| 田中(たなか) | 埼玉県深谷市田中 | |

| 24町余(約2.4㎞) | ||

| 永田(ながた) | 埼玉県深谷市永田 | |

| 14町余(約1.4㎞) | ||

| 黒田(くろだ) | 埼玉県深谷市黒田 | |

| 9町余(約0.9㎞) | ||

| 荒川(あらかわ) | 埼玉県深谷市荒川 | 川越往還が村内を通過 |

| 12町余(約1.2㎞) | ||

| 小前田(おまえだ) | 埼玉県深谷市小前田 | 川越往還の宿駅でもある。江戸方面へ1駅が赤浜 |

| 19町余(約1.9㎞) | ||

| 桜沢(さくらざわ) | 埼玉県大里郡寄居町桜沢 | |

| 7町余(約0.7㎞) | ||

| 寄居(よりい) | 埼玉県大里郡寄居町寄居 | |

| 28町余(約2.8㎞) | ||

| 末野(すえの) | 埼玉県大里郡寄居町末野 | |

| 27町余(約2.7㎞) | ||

| 矢那瀬(やなせ) | 埼玉県秩父郡長瀞町矢那瀬 | |

| 1里余(約4.0㎞) | ||

|

野上下郷 (のがみしもごう) |

埼玉県秩父郡長瀞町野上下郷 | |

| 5町余(約0.5㎞) | ||

| 中野上(なかのがみ) | 埼玉県秩父郡長瀞町中野上 | |

| 10町余(約1.0㎞) | ||

| 本野上(ほんのがみ) | 埼玉県秩父郡長瀞町本野上 | |

| 15町(約1.5㎞) | ||

| 藤谷淵(ふじやぶち) | 埼玉県秩父郡長瀞町 | |

| 15町(約1.5㎞) | ||

| 金崎(かなさき) | 埼玉県秩父郡皆野町金崎 | |

| 15町余(約1.5㎞) | ||

| 皆野(みなの) | 埼玉県秩父郡皆野町皆野 | |

| 29町余(約2.9㎞) | ||

| 黒谷(くろや) | 埼玉県秩父市黒谷 | |

| 18町(約1.8㎞) | ||

| 大野原(おおのはら) | 埼玉県秩父市大野原 | |

| 1里(約4.0㎞) | ||

| 大宮郷(おおみやごう) | 埼玉県秩父市大宮 |

武蔵から甲州へ向かう代表的な道筋として、第一には、五街道の一つで江戸日本橋より笹子峠を越え甲斐に至る甲州街道。第二は、甲州街道の内藤新宿から分かれて青梅街道に入り、大菩薩峠を越えて甲斐に至る道。第三に、青梅街道田無宿より埼玉県域に入り、旧正丸峠を経由して秩父から雁坂峠(かりさかとうげ)を越えて甲斐に至る「甲州裏街道」と呼ばれた道筋があります。『歴史の道調査報告書 秩父甲州往還』[※5]で、他の脇往還と区別するため「甲州裏街道」を「秩父甲州往還」と命名しているので、以降それに従います。

秩父甲州往還の成立は、その中継点である雁坂峠が古代より武蔵と甲斐を結ぶ峠として存在していたことに遡ると考えられ、『日本書紀』にも蝦夷を平定した日本武尊が、その帰路にここを通過したと思われる記述が見られ、三峰神社をはじめ、日本武尊伝説がこの道筋に多く残されています。秩父甲州往還の利用が盛んになるのが、戦国期の甲斐武田氏による北武蔵侵入からといいます[※5-10~11頁]。

秩父往還の終点である大宮郷は、秩父甲州往還と接続しており、埼玉県域から甲州へ向かうための重要なルートでもありました。