御用留解説ページ概要(翻刻凡例等)

目次

- 1.御用留解説ページの構成

- ①題名部

- ②影印部

- ③翻刻部

- ④説明部

- ⑤引用部

- 2.翻刻部の仕様

- (1)読み下し文を振り仮名で併記しています

- (2)影印(原本)と翻刻の対応

- ①返って読む字

- ②助詞・助詞的な文字の扱い

- ③繰り返し文字

- ④平出・闕字(欠字)

- (3)仮名へも振り仮名を付けています

- (4)人名と振り仮名について

- (5)旧字・異体字の扱い

- ①影印(原本)に近い漢字で翻刻

- ②常用漢字を付記する場合

- (6)訂正・書き直し

- (7)誤字・脱字・当て字

- ①誤字・誤認

- ②脱字

- ③重複

- ④省略・略字

- ⑤当て字(宛字)

- ⑥仮名単語に漢字付記

- ⑦別字・慣用字

- (8)虫損・ヨゴレ・欠損部分

- ①欠損

- ②前欠・中欠・後欠

- (9)印形

- ①書き印(写し)

- ②押印

- (10)力不足による翻刻不能部分

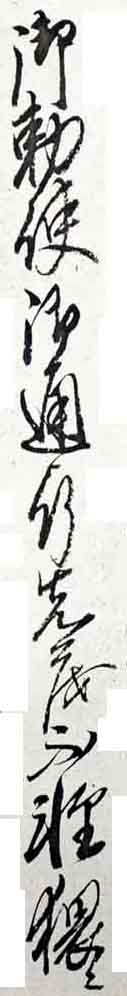

1.御用留解説ページの構成

御用留の解説ページは以下の5つの部分で構成されています。

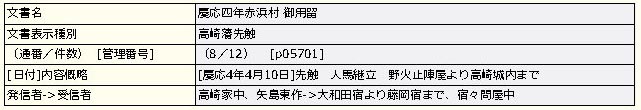

①題名部

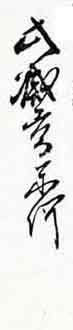

題名部の一例です。

[文書名]

御用留の題名です。現在は次の2文書です。

・「慶応四年赤浜村 御用留」

・「明治五年赤浜村 御用留」

[文書表示種別]

上記では「高崎藩先触」関連の文書を表示しています。

[(通番/件数)]

上の例の「(8/12)」は、「慶応四年赤浜村 御用留」に「高崎藩先触」が12件存在し、その内の8件目を表示していることを示します。通番は御用留中の掲載順(記された順番)です。

[管理番号]

システムの管理番号です。通常は気にする必要はありませんが、問い合わせ時に「p05701」等を添えていただくと特定が速くなり助かります。

[日付]

御用留に記された日付。継ぎ送りの文書であれば複数の日付が記されることが普通ですが、最終的に赤浜村で受け取り御用留に写した日付を示します。写した日付が不明な場合も多く、その場合は近いと思われる日付を採用しています。なお、御用留と同じ旧暦(太陰太陽暦)表記です。

[内容概略]

文書の概略、表示頁のタイトルにあたります。

[発信者->受信者]

文書(書状)の発信者と受信者(宛先)。継ぎ送りで複数の部署・人を経由するものは、初めの発信者・最終受信者を押さえるようにしています。中には発信者は記されているが、誰に宛てたものか不明な文書もあり、その場合は[発信者]のみ。「宿務」など赤浜村で完結する覚書・メモ書きのような御用留は、この項目自体を省略しています。

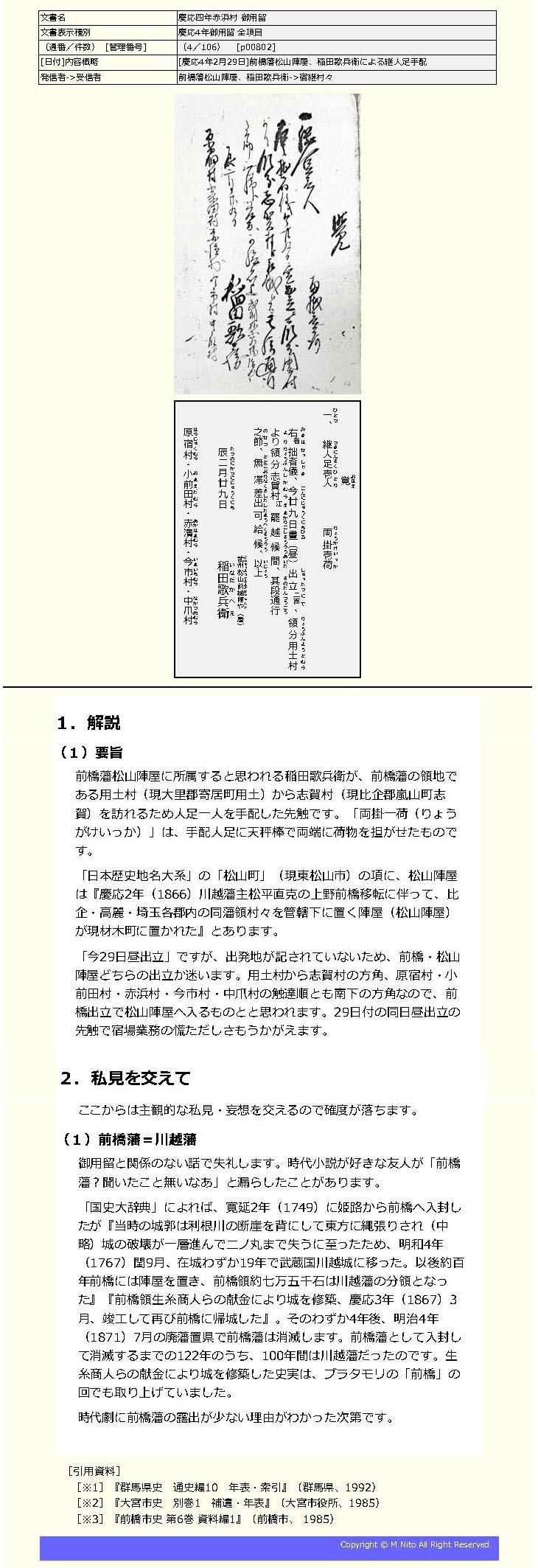

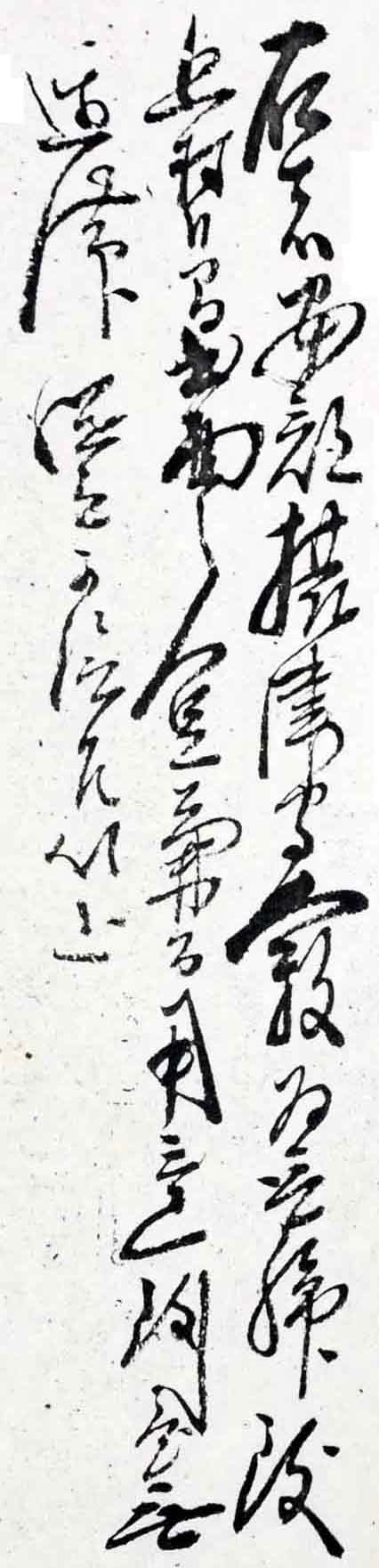

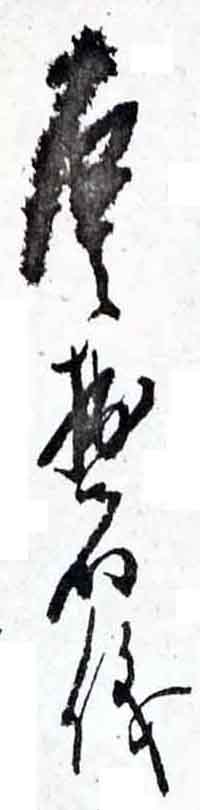

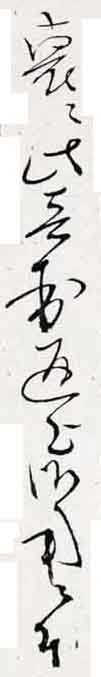

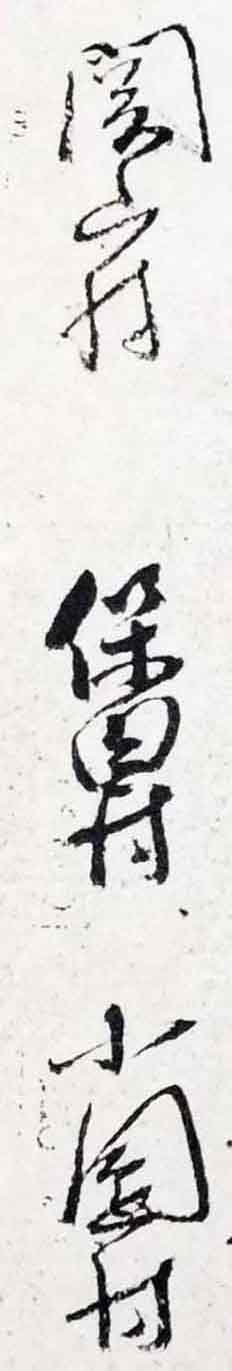

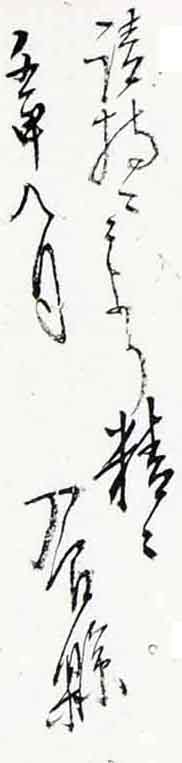

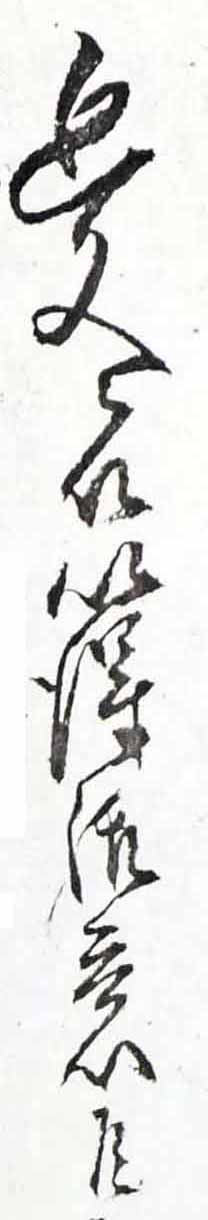

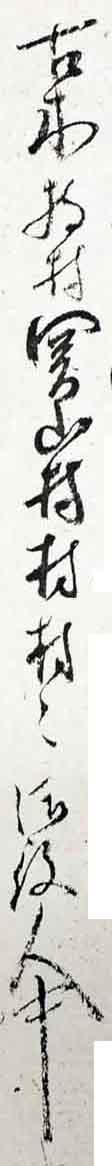

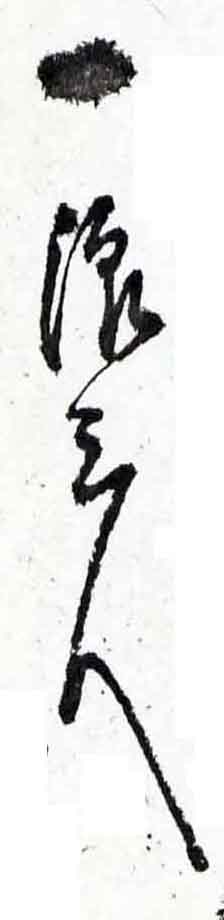

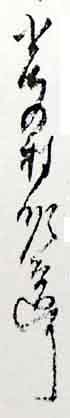

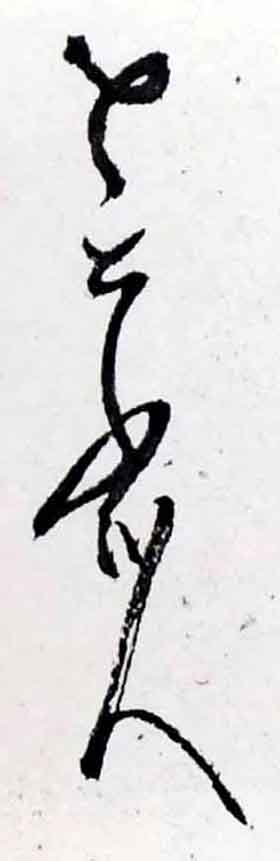

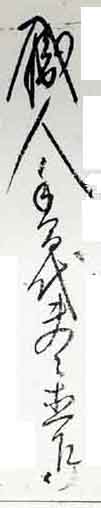

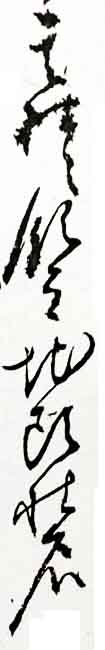

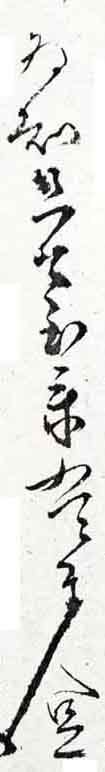

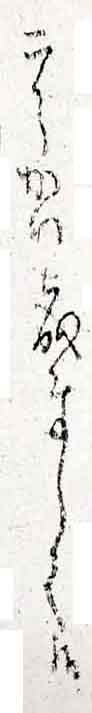

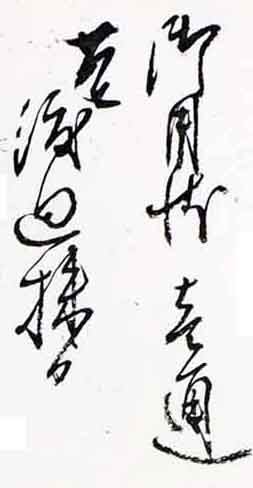

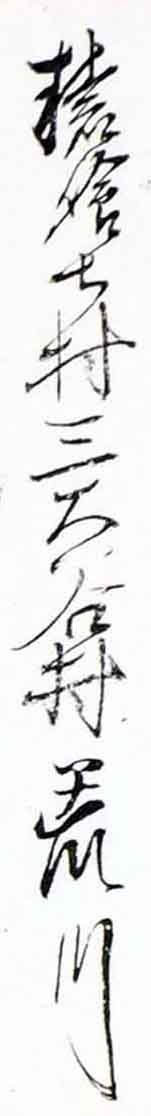

②影印部

御用留の原本(撮影画像)です。御用留は別要件・別書状であっても、頁替することなく、行替のみで続けて記されます。要件毎に適当に区切りを判断し切り取った画像を掲載しています。

内容により数行で終わるものから、複数頁に渡るものがあります。長文のものは、次の「③翻刻部」と対で下に続けて掲載します。

③翻刻部

「②影印部」の「翻刻(書き下し文)」と、振り仮名による「読み下し文」を掲載します。「②影印部」「③翻刻部」は1対(ペア)で、長い文章は下に続けて掲載します。

様々な書式があるので、詳細は2.翻刻部の仕様で説明します。

④説明部

初学者で力不足ながら説明文を掲載しています。

「1.解説」「2.私見を交えて」の2段階に分け、「1.解説」はあくまで客観的な記述にとどめ、推測・憶測・噂・妄想の類は「2.私見を交えて」に記述することで誤解の生じない説明を目指しています。「2.私見を交えて」の存在しない頁もあります。

⑤引用部

この頁で引用した史料一覧です。引用箇所を[※1-328頁]等の表記で説明文中で明示することにします。

なお、以下の文献については、ジャパンナレッジ(Japan Knowledge)のオンライン辞書を利用しています。引用部では一覧にせず、本文中で引用を明記します。

・『日本国語大辞典』(小学館)

・『国史大辞典』(吉川弘文館)

・『日本歴史地名大系』(平凡社)

・『日本人名大辞典』(講談社)

・『日本大百科全書(ニッポニカ)』(小学館)

・『世界大百科事典』(平凡社)

2.翻刻部の仕様

古文書の翻刻(書き下し)の凡例は、通常であれば厳密に規定し、厳密に従うことが求められますが、本サイトは、少々変則で分かりやすさを優先した規定にしています。とは言え、凡例は多岐に渡るので以下に列記します。

(1)読み下し文を振り仮名で併記しています

翻刻(書き下し文)には、振り仮名(ルビ)で「読み下し文」を併記しています。

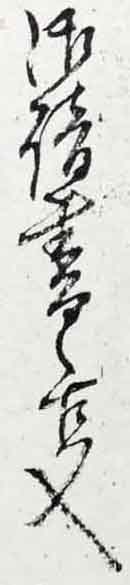

(2)影印(原本)と翻刻の対応

・翻刻は影印(原本)に合わせ、改行位置を揃えています。

・通読の便を考え、読点(、)および並列点として(・)を付しています。

・一書き(ひとつがき)には、例えば「一 今日」に「一、今日」と、読点を加えています。

①返って読む字

返り点(レ・一・二等)は付加せず、振り仮名で対応します。下の例で3番目までの左に返り点を付加した翻刻を示します。

返って読む字が行をまたぐ場合、改行位置に『」』を付加し一連で翻刻します。下の最後の例で『致」廻村』『無」遅滞』がそれにあたります。

奉畏候

奉レ畏候

従只今

従二只今一

於有之者

於二有レ之一者

右者、安部摂津守殿為取締、致」廻村

候間、書面之人足兼而用意致し置、無」遅滞

継立可給候、以上

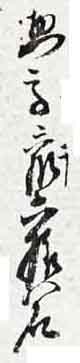

②助詞・助詞的な文字の扱い

助詞として記される仮名は、右寄せの小文字で表記します。

代表的なものに「者(は)」「江(え)」「茂(も)」「与(と)」「ニ(に)」「ヲ(を)」「二而(にて)」等がありますが、それにとらわれず、影印(原本)文中で助詞的に小文字で書かれている仮名は、積極的に右寄せ小文字で表記します。

右者拙者儀

就而者

裏ニ此壱書返上御用ニ付

刻付ヲ以

小学ヲ開キ人々ヲシテ務テ学ニ就カシ

③繰り返し文字

繰り返し文字は、漢字は「々」・平仮名は「ゝ」・片仮名は「ヽ」で記します。

御座候ハヽ

村々

夫々

此まゝ

④平出・闕字(欠字)

平出(へいしゅつ)は、影印(原本)同様に改行します。『日本国語大辞典』(小学館)によれば、平出は「天皇または高貴の人の名や称号を書く時、敬意を表わすため、行を改めて頭に出し、他の行の頭と同じ高さに書くこと」。

闕字・欠字(けつじ)は1字あけとします。同じく『日本国語大辞典』によれば、闕字は「公式令で定められた書式の一つ。文章の中に、帝王または高貴な人の称号などが出た時、敬意を表して、その上を一字分もしくは二字分ほどあけておくこと」。

下は平出・闕字ともに記された例です。「此度 王政被 仰出」で闕字が2カ所あります。

此度 王政被 仰出、恐多茂

天子様御自太政官江月々行幸、民之訴を

(3)仮名へも振り仮名を付けています

総ルビは、全ての漢字に振り仮名(ルビ)をつけることですが、本サイトでは漢字どころか仮名にもルビをつけています。

仮名は現行のひらがなに直して翻刻することが通例ですが、現行のひらがな以外の仮名は、字母を翻刻に記すことにします。

その凡例では「翻刻中の漢字と仮名の区別がつかない」という弊害が生じます。しかし、変体仮名の字母を見極めることに大変苦労した(今でも苦労している)初学者の焦燥感が「仮名にもルビをつける」凡例を採用した大きな理由です。

なお、現行ひらがなの字母は以下の通りです。

安以宇衣於

加幾久計己

左之寸世曽

太知川天止

奈仁奴祢乃

波比不部保

末美武女毛

也由与

良利留礼呂

和為恵遠无

あいうえお

かきくけこ

さしすせそ

たちつてと

なにぬねの

はひふへほ

まみむめも

やゆよ

らりるれろ

わゐゑをん

次は、仮名の翻刻と振り仮名の例です。

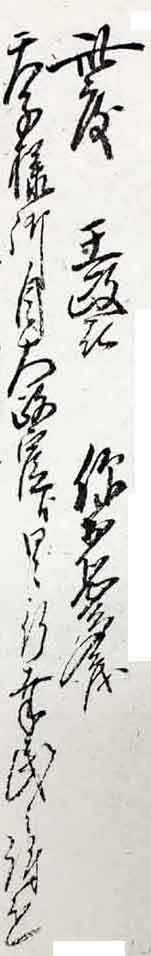

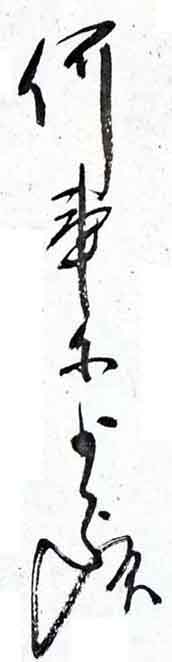

何事尓よら須

※[何事]は漢字

[尓・須]は現行ひらがなではない字母

[よ・ら]は現行ひらがなの字母[与・良]

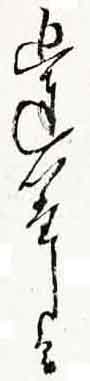

廻達い堂し候間

※[廻達・候間]は漢字

[堂]は現行ひらがなではない字母

[い・し]は現行ひらがなの字母[以・之]

(4)人名と振り仮名について

翻刻と解説では、人名に振り仮名を付けていますが、御用留中に記される岩倉具定(いわくら-ともさだ)、江藤新平(えとう-しんぺい)等、歴史上知られた人物以外のほとんどの読みは不明です。参考として代表的な読みを掲載しています。実際にその読みで呼ばれていたかは定かでありません。御用捨のほどよろしくお願いいたします。

代表的な読みの見当がつかない時は、振り仮名を省略しています。

また、人相書等の人名は、プライバシー保護の観点から翻刻では「(人名略)」としています。

(5)旧字・異体字の扱い

旧字・異体字は常用漢字に直して翻刻することが多いのですが、本サイトは、なるべく影印(原本)に近いフォントで記し、フォントが無い場合に限り常用漢字で翻刻します。「現在ではまず使われない」旧字・異体字については、続けて()で常用漢字を記します。

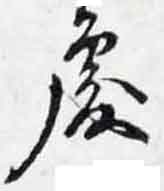

①影印(原本)に近い漢字で翻刻

影印(原本)に近い旧字のフォントで翻刻した例です。

會

處

覺

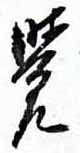

②常用漢字を付記する場合

異体字に続けて()で常用漢字を付記した例です。

大畧(略)

御請書之㕝(事)

上武刕(州)

(6)訂正・書き直し

御用留記入者が訂正・書き直した箇所の翻刻です。

訂正文字の脇に正字「×」を記した場合は、訂正文字の下に「(×・訂正)」と続けます。訂正文字を書き潰した場合は、訂正文字に取消線と振り仮名部分に「(削除)」と記します。

惣高六拾(千・訂正)六拾八石

今般(度・訂正)

鳥渡(目・訂正)拾疋〇

人馬足

人足遅滞今廿九夕(日・訂正)夕七ツ時

(7)誤字・脱字・当て字

この項は、現代の第三者が校閲的な視点で翻刻へ付加した注釈と考えてください。

①誤字・誤認

訂正文字(×)を誤字と思われる文字に続け(×・カ)で付加します。訂正が複数文字に渡る場合、「不軽」(不敬・カ)と訂正範囲を「」で示すこともありますが、冗長で通読の妨げになると考え採用していません。

左端は誤認が確実な例で、誤字の右に(誤)と記し(×・正)と続けます。訂正の根拠は解説部で示します。

御勅使御通行先茂不軽(不敬・カ)猥ニ

※文意から「不軽(かるからず)」では適当でないの判断

七日 大口宿(大井宿・カ)

※道中に「大口」の地名見当たらず「大井宿」なら日程も適合

高崎縣(高知縣・正)吾川郡

※他史料と照合し「高崎県」は誤認と判明。

「吾川郡」は高知県の郡

引用した史料は解説で示します

②脱字

脱字(×)が特定できる場合は(×・脱)、推定の場合は(×・脱カ)で記します。

左端は、引用資料から脱字を補完した例で(×・脱参考翻刻)と記します。引用資料は解説で明記します。

此減貢米何(程・脱)

関山村・保田(原・脱)村・小園村

※通例廻達先なので赤浜村控えの写しで略しても

当事者は問題ないはず

請持々々より精々(可致尽力者也・脱参考翻刻)

壬申八月 入間縣

※他史料の同一書状より翻刻追記しています

継送中の急ぎの写し「精々」で止めても

十分に意味は取れるの判断と考えます

引用した史料は解説で示します

③重複

重複と思われる字に(重複カ)を付加します。

廻文ヲ以以(重複カ)得御意候

古木持村・関山村村(重複カ)村々御役人中

④省略・略字

(×・カ)と付加して、省略しない字(×)を記します。

従板宿(板橋宿・カ)

一、浪(浪人・カ)三人

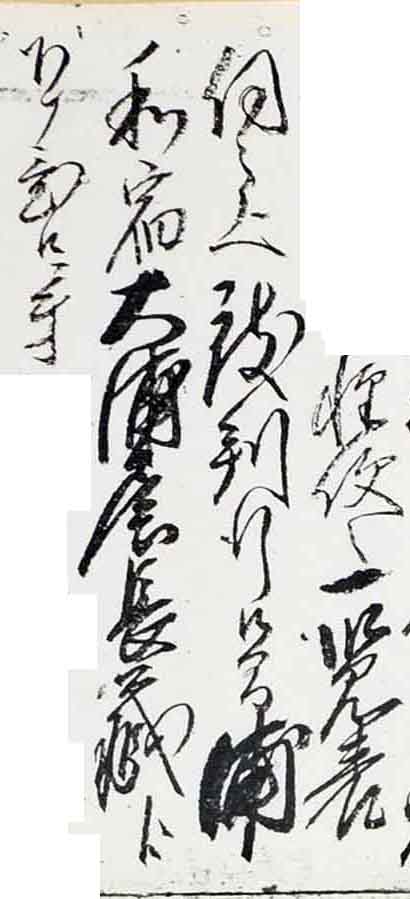

⑤当て字(宛字)

当て字と思われる箇所に続いて()で常用字を記します。

金子(古)廻り三国通り

※中山道高崎宿から三国街道に入り

最初の宿が「金古宿」

生糸成産(生産)

軽便之一貨表

伺之上致判行(版行・カ)候間、浦

和宿大浦屋長蔵江

下ケ置候ニ付

⑥仮名単語に漢字付記

仮名で単語を記している場合、適宜()で漢字を続けます。

「小ぞの」(小園)、「よりゐ」(寄居)と漢字に直した範囲を「」で示す翻刻もありますが、冗長で通読の妨げになると考え採用していません。

小その(小園)村順送り

よりゐ(寄居)の下の川原江

さとふ(座頭)弐人

阿ら川(荒川)通船之節

⑦別字・慣用字

以下はよく使われる慣用字で、()で現在の常用字を続けます。

職人手間代夫々直下(値下)

其村々領主・地頭性名(姓名)

(8)虫損・ヨゴレ・欠損部分

①欠損

何らかのダメージで欠損があり翻刻不能な箇所は、□・・□(欠損)と背景色を変え欠損部分を記します。□は不明文字を表します。同種書状が他史料で見つかり翻刻を補足する時は(欠損参考翻刻)と付記します。

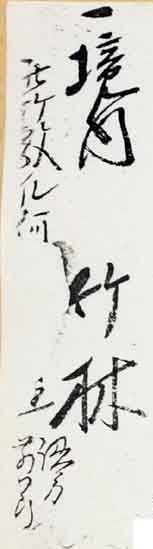

一、境内 竹林

此竹数凢何□・・□(欠損)認方

前同断

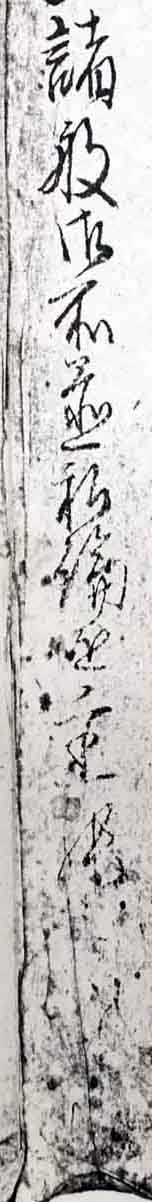

諸般御所置私論を主張候事(欠損参考翻刻)

※引用した史料は解説で示します

唱礬石ヲ調合致し、世間

売賣致(欠損参考翻刻)来り候處、

自今令禁止候事

壬申五月三日 太政官

※引用した史料は解説で示します

通常であれば、正確なダメージの種類「虫損」「ヨゴレ」「破れ」「水没」等を付記する翻刻が多いのですが、本サイトは「欠損」で統一します。

実は御用留の影印は、郷土資料館で原本のコピーを閲覧、撮影した画像を掲載しています。原本を確認していないためダメージの原因特定が困難であることから「欠損」で統一しています。

なお、他史料で同じ書状が見つかっても、本御用留に一字一句違えず写されているとは限らないので、他史料からの翻刻は(欠損参考翻刻)と付記しています。

②前欠・中欠・後欠

御用留の記述が、大きく抜けていることが明らかな箇所は、状況に応じて以下の行を挿入します。

・・・・・・(前欠)

・・・(中欠)・・・

(後欠)・・・・・・

この原因として、前項のダメージの他に、撮影漏れなど編集側のミスも考えられますが、御用捨のほどよろしくお願いいたします。

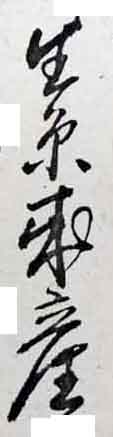

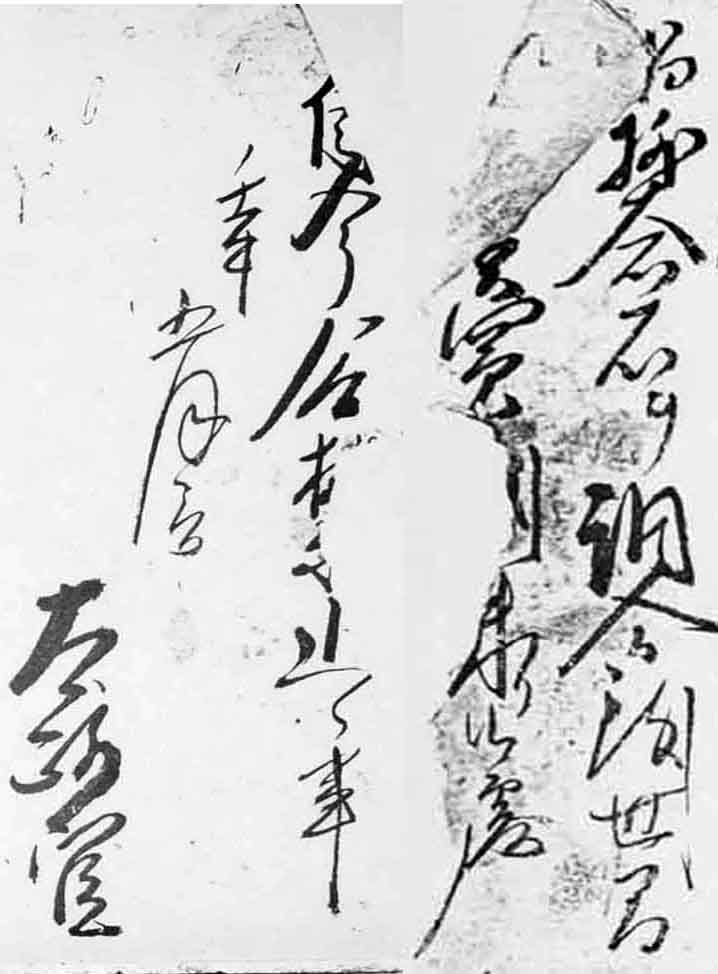

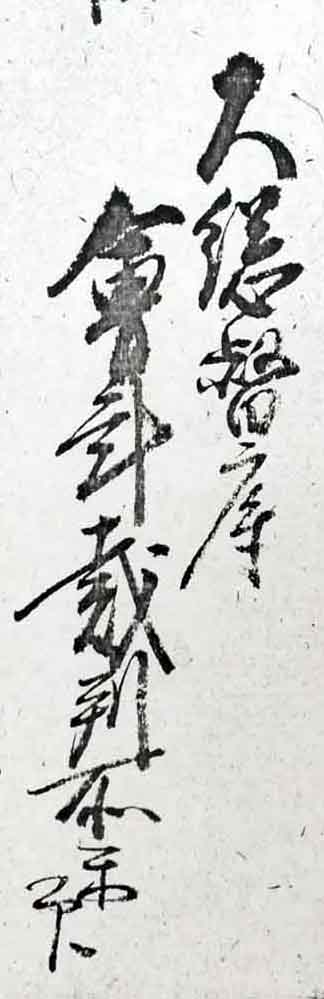

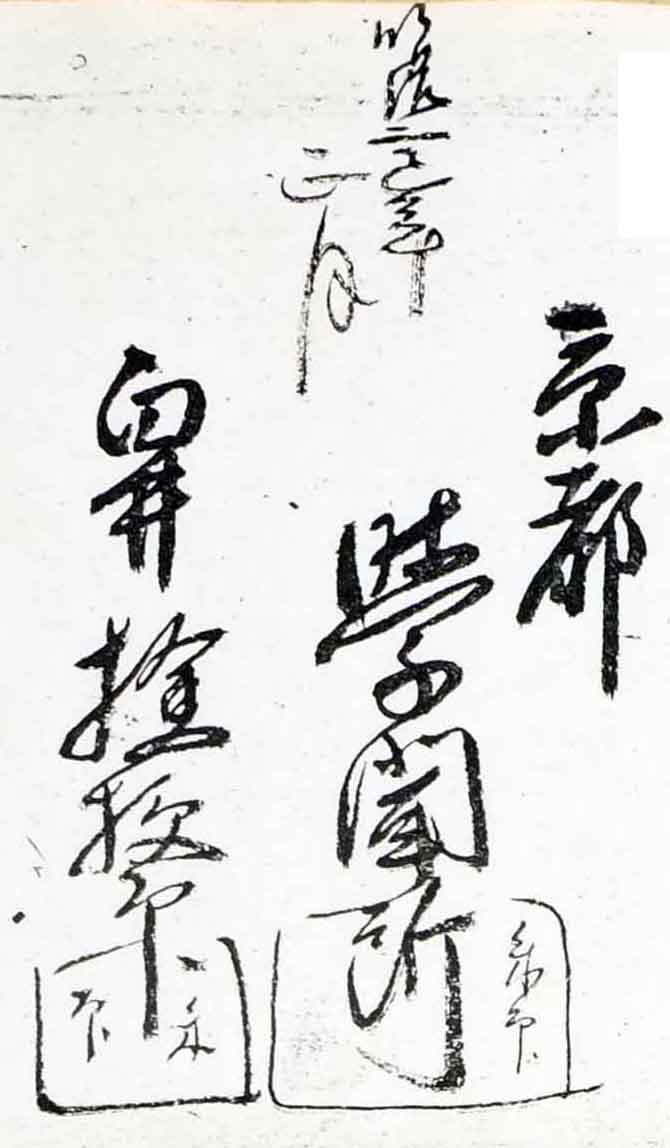

(9)印形

①書き印(写し)

御用留は基本的に写しなので、四角・丸で囲ってあるとしても、印形は「印」「朱印」など書かれている文字を記します。

深谷宿

問や(屋)

万右衛門印

年寄

伊八郎印

大総督府

会計裁判所朱印

京都

明治二巳年 学聞所朱印

正月

白井検校朱印

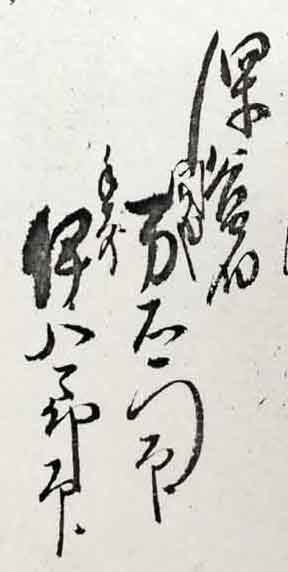

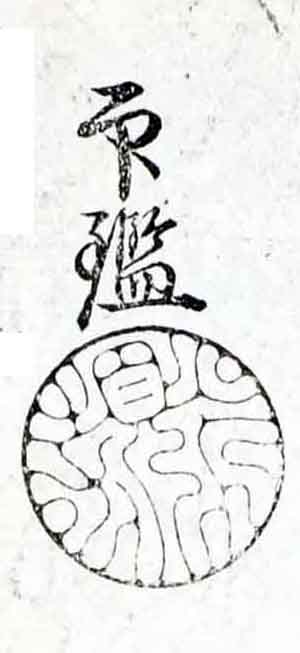

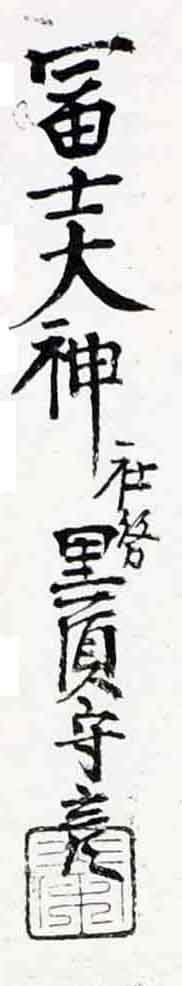

②押印

御師の領収印等が押されることがあります。その場合、「印」の文字を印形によって四角・丸で囲みます。

印鑑印

冨士大神 社務黒須守彦印

(10)力不足による翻刻不能部分

この箇所は、本サイト作成者である私の力不足による翻刻不能部分です。字数がわかる場合は、□□□、字数が不明の場合は、□・・□で表します。

為知日□到来右ニ付人足

□□加□被成まし候

□箱

御用状 壱通

□□

渡辺様ゟ

文字が翻刻できない他、「意味が把握できない」「読み方が分からない」部分にも、備忘録を兼ねて不明の記しを付しています。

猿喰土村・三大谷村・荒川

※「三大谷村」は読めているようだが、近辺で該当する村名が

見つからないため、翻刻保留としている例

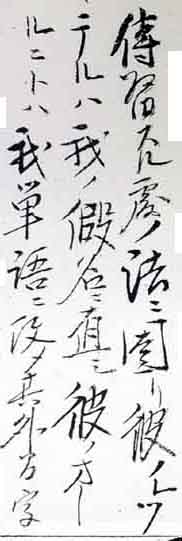

傳習スル處ノ法ニ因り、彼ノレツ

テルハ我ノ假名ニ直シ、彼ノオー

ルニトハ我単語ニ改メ、其外習字

※他史料でも「オールニト」と翻刻しているが、

意味が取れないため翻刻保留としている例

本サイトでは、不明の背景色変えを積極的に記しています。「誤って既読にすることによる、間違いの連鎖」を避けたい、初学者の恐れが第一の理由です。

不明の背景色変え箇所に限らず、間違い・解釈ミスなど多々あるとことは確実です。気がついたことがあれば、「ご意見募集」のページで御指摘いただければ幸いです。